Markus Blümel von der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksoe) beleuchtet in diesem zuerst auf blog.ksoe.at am 11. Juni erschienenen Beitrag, wie Solidarische Ökonomie dazu beitragen können, die gegenwärtigen Krisenerscheinungen zu bewältigen. Die Österreichische Bischofskonferenz setzt die ksoe derzeit stark unter Druck. Wir laden dazu ein, die Petition zur Erhaltung der ksoe zu unterzeichnen.

von Markus Blümel

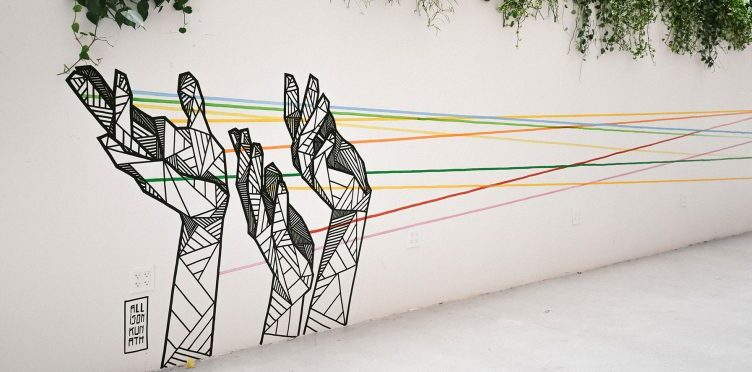

Für die Darstellung von Ökonomie können unterschiedliche Bilder verwendet werden:

1. Bild: Ökonomie als Maschine

Da ist die Maschine, die Wirtschaft. Dort sind die Menschen. Sie sind außerhalb dieser Maschine, sitzen an deren Reglern. Die Maschine liefert verschiedene Ergebnisse und Zahlen: Produktionsergebnisse, Gewinnerwartungen, Bilanzzahlen, Kurs“werte“, Wachstumssteigerungen. Wirtschaft ist etwas Anderes, etwas Drittes: die von uns getrennte Maschine.

2. Bild: Ökonomie als menschliche Handlungen und natürliche Vorgänge

Ökonomie, das sind (wirtschaftliche) Handlungen von und zwischen Menschen und immer auch mit der Natur. Es gibt vielfältige Verbindungen und Beziehungen zwischen Menschen und mit der Mitwelt. Wir, die Menschen, sind die Wirtschaft. Wir kochen, putzen, sorgen, gärtnern,… produzieren für uns und für andere, tauschen Überschüsse, schenken, bearbeiten den Boden, trotzen der Natur etwas ab, schützen andere Lebewesen usw.

Gegenwärtig hat sich ein Fenster geöffnet, durch das sich uns dieses zweite Bild deutlicher zeigt als zuvor. Jetzt sind AkteurInnen und deren Handlungen erkennbar, die wir vorher nicht deutlich genug wahrgenommen haben. Es sind dies die Menschen, die für andere Menschen etwas von Nutzen hervorbringen, die Lebensnotwendiges tun. Das andere Bild ist nicht gänzlich verschwunden: In den Wirtschaftsnachrichten stellt sich die Ökonomie weiterhin wie eine Maschine war– wenn wir etwa an Börsennachrichten und Kursverluste denken.

Sorgearbeit und Care-Ökonomie

So geschieht derzeit gerade ein Perspektivenwechsel hin zu denjenigen Menschen, die sich um uns und andere sorgen (Sorgearbeit / Care Economy – im Krankenhaus, in der Pflege,…) und die sich um grundlegende Bedürfnisse von Menschen kümmern (Lebensmittel, Energie, Wasser, Entsorgung,…). In dieser Stunde sind sie die LeistungsträgerInnen, öffentlich belobigt und teilweise sogar heroisiert. Die Frage wird vermehrt gestellt: Was ist diese wichtige Arbeit finanziell tatsächlich wert? Ein Stück weit wird auch unbezahlte (hauptsächlich von Frauen geleistete) Arbeit sichtbar – immerhin für den Moment. Um ein anderes Bild zu gebrauchen, das diese Schieflage verdeutlicht, stellen wir uns einen Eisberg vor: 10% der Wirtschaft bzw. der Arbeiten, die getan werden, sind sichtbar, 90% unsichtbar.

Bei all dem hört man freilich, dass das Land und die Wirtschaft wieder „hochgefahren“ werden sollen, wie eine Maschine eben, die man abdrehen oder aufdrehen kann, eine Art Computer: der for-profit-Sektor. Dort, wo dieser derzeit nicht produziert bzw. keine Dienstleistungen erbringt, soll die Maschinerie raschest in Gang gesetzt werden. Überall wird Geld zur Verfügung gestellt, damit die bisherigen Unternehmen weitermachen können mit dem, was sie bisher getan haben. Es spielt dabei keine Rolle, was sie produzieren, welche Dienstleistungen sie erbringen und wie sie das tun.

Soziale Ungleichheiten

Soziale Ungleichheiten werden im Moment deutlicher sichtbar als zuvor: Die Krisenfolgen treffen nicht alle gleichermaßen schwer, das gilt auch für die österreichische Gesellschaft. Die einen werden besser durch die Krise bzw. die zeit nach der Krise kommen als die anderen. Bestehende Problemlagen und Schwachstellen des Sozialstaates (Einkommensarmut, beengte Wohnverhältnisse, etc.) schlagen dabei durch.

Dabei zeigt sich auch besonders die globale Ungleichverteilung: in Österreich ist es vermutlich beispielsweise für die meisten Menschen – was die Infrastruktur betrifft – gut möglich, auf „home office“* umzustellen (sofern der Wohnraum ausreicht oder etwa die Unternehmen auch die notwendigen Betriebsmittel bereitstellen), da entsprechende Infrastrukturen und Güter verfügbar sind. Der Hintergrund ist, dass der globale Norden den Zugriff zu den relevanten Rohstoffen (gehabt) hat. Auch die Ausstattung unserer Spitäler ist eine bessere als im globalen Süden etwa. Jetzt besteht die Möglichkeit, vielfältige Ausbeutungsverhältnisse klarer zu sehen und in der Folge dagegen anzukämpfen.

Eine neue Bescheidenheit dämmert am Horizont. Doch die Frage ist weniger die nach dem individuellen Lebensstil, festgemacht an einer Frage wie dieser: Warum entscheiden sich Menschen für einen kurzen Shopping-Trip per Flugzeug nach New York? Es ist vielmehr die Frage nach den sozialen und ökologischen Verhältnissen, die bestimmten Gruppen auf dem Globus die Kaufkraft bescheren, solche klimaschädlichen Optionen wahrnehmen zu können. Was es braucht, ist vielmehr die Erkenntnis, dass es jetzt gilt, eine solidarische Lebens- und damit Produktionsweise zu entwickeln. Es ist erwiesen, dass eine hochgradig hierarchisierte und ungleiche Gesellschaft zu Produktivismus und Konsumismus führt. Das Bedürfnis nach „immer mehr vom Neuen“ erwächst aus dem Vergleich mit NachbarInnen und anderen Bezugsgruppen und führt zu einem gefühlten Mangel. Je ungleicher die Gesellschaft, desto mehr wird um den eigenen Status und die eigene Position gekämpft.

Zurück zur regionalen und nationalen Versorgung?

In der aktuellen Krise hört man von einer Rückbesinnung auf kleinräumige Produktion und Distribution: Der Nahversorger erlebt eine Renaissance (der Lebensmittelhandel ist in Österreich allerdings extrem konzentriert – die sogenannten „Nahversorger“ sind daher hauptsächlich auch die großen Ketten). Regionale Produktion (oftmals konventionell) und nationale Versorgung (z.B. Medikamente, Fleisch) stehen wieder hoch im Kurs. Damit verbunden ist die Sehnsucht nach Rückeroberung nationaler Souveränität. Globalisierung, aber auch Europäische Einigung werden vermehrt in Frage gestellt. Anstelle der „Ode an die Freude“ erklingt ein stolzes „I am from Austria“. Wir befinden uns an der Kippe zu mehr Rassismus, Ausgrenzung und ausschließender Solidarität. Doch im Mittelpunkt muss alleine eine Solidarität stehen, die global gedacht wird und ein gutes Leben für ALLE zum Ziel hat. „We are the world!“

Solidarische Ökonomien und Krise

Solidarische Ökonomien sind vielfältig und es gibt sie im Hier und Jetzt. Wenn wir wollen, können wir sie auch gemeinsam vermehrt schaffen. Abgesehen von neuen Initiativen der Nachbarschaftshilfe wird Solidarisches Wirtschaften in der aktuellen Situation zu wenig sichtbar. Foodcoops und Solidarische Landwirtschaften – deren Mitglieder und MitarbeiterInnen – tun derzeit ebenfalls alles, um die Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln sicherzustellen. Andere Betriebe und Initiativen der Solidarischen Ökonomie mussten oder müssen dagegen vorübergehend ihre Pforten schließen: so das von Armutsgefährdeten und von Armut Betroffenen für eben diese Menschen betriebene Internetcafé Planet 13 in Basel, aber auch Solidarische Ökonomien ohne bestimmte Zielgruppen wie der Kostnixladen oder auch der LEILA (Leihladen) in Wien. Dasselbe gilt für Genossenschaften und Kollektive, die Gaststätten und Restaurants führen. Wie bewähren sich derzeit kooperative Supermärkte, solidarische Wohnprojekte usw.? Es ist noch zu früh, um auf Fragen wie diese eine Antwort geben zu können: Erweisen sich solidarökonomische Betriebe und Initiativen in dieser Krise als resilient, wie gelingt es Ihnen, die Herausforderungen zu bewältigen? Bekannt ist freilich, dass zum Beispiel Genossenschaften die Krisenjahre nach 2008 besser gemeistert haben als konventionelle Unternehmen.

Wie wollen wir wirtschaften?

Auf alle Fälle ist jetzt auch die Zeit der Weichenstellungen: Alles weiter wie bisher? Oder doch Alternativen weiterentwickeln, aus „Halbinseln gegen den Strom“ ganze Landstriche und Regionen der Solidarität zu machen, wo die dominierende kapitalistische Logik zurückgedrängt wird?

Mit Solidarischer Ökonomie wird oftmals Selbsthilfe assoziiert: Die Beispiele Brasilien und Griechenland sind beredte Beispiele dafür. In Brasilien war die Solidarische Ökonomie eine Antwort auf Massenarbeitslosigkeit, in Griechenland auf die wirtschaftliche und soziale Krise in Folge der Austeritätspolitik. Doch es ging dabei auch immer um viel mehr: nicht um ein Notprogramm, sondern um Umrisse, wie Wirtschaft und Gesellschaft anders organisiert werden können. Erik Olin Wright spricht von „realen Utopien“. Denn diese existieren bereits im Hier und Jetzt. Sie sind real und utopisch zugleich! Wir können uns deshalb schon an bereits existierenden Solidarischen Ökonomien orientieren, wenn es um die Frage geht: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie wollen wir wirtschaften? Was liegt näher, als jetzt den Weg einzuschlagen, Solidarische Ökonomien „blühen zu lassen“ anstelle eines „business as usual“ gewissermaßen „hochzufahren“?

Solidarökonomische Betriebe, Initiativen und Unternehmen verfügen über keine Lobby, wie andere Teile der Wirtschaft. Mit Sicherheit dürfen wir davon ausgehen, dass derzeit hochbezahlte Lobbyisten daran arbeiten, dass alles weiterläuft, wie bisher.

Solidarische Ökonomie ist selbst eine Bewegung und Teil von sozialen Bewegungen. Neben allen organisatorischen Herausforderungen, die es jetzt in Projekten und Betrieben der Solidarischen Ökonomie zu bewältigen gibt, gilt es deshalb auch, als soziale Bewegung und im Kontext anderer Bewegungen sichtbar zu werden, darum zu kämpfen, dass solidarisches Wirtschaften seinen berechtigten Platz in der Gesellschaft bekommt. Überall gibt es Erfahrungen, wie anders gewirtschaftet werden kann: ob in Österreich, in Griechenland, in Spanien (z.B. in Barcelona,..) – an Beispielen mangelt es wahrlich nicht. So hat etwa die brasilianische Caritas seit den 1990er Jahren einen reichen Erfahrungsschatz mit Solidarischer Ökonomie gesammelt. Wir können auf die Erfahrung ganzer Regionen (Bsp. in Italien: Emilia Romagna) mit solidarischem Wirtschaften zurückgreifen, es gibt jahrzehntelange Erfahrung in Italien mit der erfolgreichen Übernahme von (insolventen) Betrieben durch die Belegschaft usw. Und eine jüngere Studie analysiert zum Beispiel, was größere demokratische Betriebe (Produktivgenossenschaften) in den USA – in einer dominant kapitalistischen Gesellschaft – erfolgreich macht. Es gibt also auch viel Wissen dazu, was Solidarische Ökonomien brauchen, um wirklich zur Blüte zu gelangen.

Umfangreiche Demokratisierung

Die „Essenz solidarischer Ökonomie ist die Demokratie“ hat der langjährige Staatssekretär für Solidarische Ökonomie in Brasilien, der in Wien geborene und von den Nationalsozialisten vertriebene, Paul Singer betont. Es ist an der Zeit, neben dem transformatorischen Potenzial solidarischen Wirtschaftens in Hinblick auf Soziales und Ökologie, besonders auch die Erfahrungen mit Formen demokratischer Entscheidungsfindung und Organisation zu heben und für die nächste Zeit und die Jahre nach der Pandemie nutzbar zu machen. Denn eine Rückkehr zu einer lebendigen politischen Demokratie ist so rasch wie möglich notwendig, darüber hinaus aber auch der ebenso rasche Aufbau einer Demokratie, die nicht vor den Bürotüren, „home offices“, Geschäftslokalen und Fabriktoren Halt macht! Alle Lebensbereiche und auch die Wirtschaft mit Demokratie zu fluten, das wird das Gebot der Stunde werden. Denn unsere künftige Gesellschaft und Ökonomie brauchen Gestaltung im Sinne gerechterer Verhältnisse und eines guten Lebens für alle. Und diese Gestaltung braucht Demokratie und gelebte Beteiligung.

* „home office“ im globalen Norden gehört allerdings an anderer Stelle ausführlicher diskutiert. Zu thematisieren wäre beispielsweise, dass ein Teil der Betriebskosten von Unternehmen und Organisation nun unentgeltlich von Privathaushalten getragen wird, außerdem der absehbare Versuch von Unternehmen und öffentlichen Körperschaften, diese (zwangsweise) Digitalisierung im Anschluss, nach der Bewältigung der Gesundheitskrise, für Rationalisierung und Mehrarbeit zu nutzen. An den Universitäten ist das schon absehbar: mit unbezahlter Mehrarbeit sollen Lehrveranstaltungen „interaktiv“ online gestaltet werden; die Lehrqualität verschlechtert sich. Es wäre nicht überraschend, dass diese Entwicklungen demnächst dafür herhalten müssen, den Arbeitsdruck auf das Personal zu erhöhen – nicht nur an den Universitäten.